多文化共生を実践する明学生/元明学生を紹介するシリーズ記事の最新版を久しぶりに発信します。今回は卒業生の入谷さんに登場いただきました。入谷さんは、2019年3月に明治学院大学社会学部社会学科を卒業。在学中に本プロジェクトが提供する「多文化共生ファシリテーター」の認定を受けた最初の世代で、カトリック新聞に取り上げられたこともあります。卒業後は番組制作会社に4年間勤務。アシスタントディレクターとしてテレビの情報番組制作に携わり、退職後にワーキングホリデーで1年間オーストラリアに滞在する経験をされました。昨年11月末に帰国し、今年の1月の末からは「toraru」という会社の事業に参画したそうです。先日、本プロジェクトの実践的授業「ボランティア実践指導」(松田デレク先生担当)のゲストとしてこれまでの経験をお話しいただきました。

(内なる国際化プロジェクト事務局)

オーストラリアで何を得てきたのか?

突然ですが、あなたの強みは何ですか。そして今まで一番苦労したこと大変だったことは何ですか。昨年6月までは、私はこの質問に答えられませんでした。実はオーストラリアで初めて就職採用面接を受けたときに、この2つの質問を投げかけられました。今振り返ってみると、この2つの質問に答えられるようになったという意味でも、このワーキングホリデーの経験はすごく大きなものでした。

突然ですが、あなたの強みは何ですか。そして今まで一番苦労したこと大変だったことは何ですか。昨年6月までは、私はこの質問に答えられませんでした。実はオーストラリアで初めて就職採用面接を受けたときに、この2つの質問を投げかけられました。今振り返ってみると、この2つの質問に答えられるようになったという意味でも、このワーキングホリデーの経験はすごく大きなものでした。

大学時代には主に3つのことに取り組んできました。サークルはアナウンス研究会、横浜キャンパスではヤギ部、そして内なる国際化プロジェクトに携わっていました。卒業後は番組制作会社(株式会社ミントプロジェクト)に就職し、生放送で災害・事件、最新スポットの中継・事前取材などを担当しました。テレビ番組制作って徹夜とか大変なイメージがあるかもしれないけど、中継班は徹夜もなく、毎日が発見で楽しかったです。

その後ワーホリでオーストラリアのメルボルンに6ヶ月間行って、その後の6ヶ月間はパースという都市に移動しました。渡航の目的は2つあって、1つは英語環境で英語を勉強したかったこと。もう一つは、実際に海外で生活をして海外で仕事をする経験をすることです。語学学校に1ヶ月間だけ通いつつ生活に慣れたあとは、もう仕事をして頑張ろうって思っていました。 語学学校で出会ったペルーの出身の35歳の女の子がいました。私にとって本当に「お姉ちゃん」みたいな存在でした。そこで学んだのは、年齢とか言葉とか、育ったバックグラウンドとかに関係なく、人との関係ってこんな風に作れる、ということです。

語学学校で出会ったペルーの出身の35歳の女の子がいました。私にとって本当に「お姉ちゃん」みたいな存在でした。そこで学んだのは、年齢とか言葉とか、育ったバックグラウンドとかに関係なく、人との関係ってこんな風に作れる、ということです。

コーヒーに魅了されたのもまさにメルボルンでした。それまでは本当にコーヒーが苦手だったんです。だけど、メルボルンで飲んだコーヒーに感動し、そこでコーヒーの奥深さ、新たな魅力に気づきました。現地のコーヒー学校に通い、バリスタの資格を取るほどの“coffee person”です。パースは自然がとっても綺麗です。ロットネス島にはクオッカという動物が生息しています。世界一幸せな動物(顔が笑ってるから)って言われています。もしよかったらぜひ行って、実際に見てください。

どん底まで落ちたけど「何とかなる!」と思わせてくれた出会い

ワーホリ生活は楽しかったことが大きいですけども、それ以上に大変だったことって本当に大きかった。何が大変っていうと仕事探しですね。仕事が見つかったとしても、英語環境で仕事をするってこんなにも大変なんだっていうのを実感しました。メルボルンからパースに移った当初は、本当に友だちもいないし、家も仕事も見つかってない。しかもビジネスの閑散期って言われていた時期(5-6月)だったから仕事見つかるか不安だった。でも行ってみてよかったなって思っています。1ヶ月から2ヶ月間はひたすらレジュメ(履歴書)をいろんなところに200軒くらい配り歩いて、オンラインでもアプライしました。海外だとトライアル(書類選考→面談通過→2-3時間実際に働いて適性をチェックする制度)があって、それに受からないと働けないという経験をしたわけですが、それは自分にとってすごく大きなものになったって感じています。

でも、受かって職場に入ったら入ったで、苦労が待っています。運がよいことに、同じ時期に5、6個のお仕事を見つけられました。ローカルのカフェ、バー、レストランやシルク・ドゥ・ソレイユのFood & Beverage(飲食部門)とかで働いたことがありました。でもパースは日本人が少ないから、英語環境で助けてくれる人もいない。上司からの指示依頼とかも全部英語だけど、それを聞き取って自分の言いたいことを英語で伝えるって本当に難しい。“Hard worker”という姿勢は評価していただけても、言葉が十分できないと「できない人」と思われてしまうこともあります。そのとき、学生時代に「ボランティア実践指導」の授業で支援に携わった難民の子どもたちも今の自分と同じ経験をきっとしていたのだと、実感として理解できました。 で、学んだこと。「何だかんだ、何とかなる」っていうこと。それが本当にわかりました。どん底まで落ちたけど、それでも頑張れた。それはすべて出会った人のおかげだなって思っています。特にシェアメイトの存在って本当に大きくて、そのうちのひとりは、35歳ぐらいの日本人の女性で、獣医師を目指してパースの大学で勉強をしている子でした。もうひとりはイタリアと日本のダブルの子で、私よりちょっと年下ですけど、私が初めて内見に行ったときに、「心細いでしょう? わかるよ」って言って、オーナーが買ってきたフィッシュアンドチップスを分けてくれたり。2人は日本語も喋れるから心強い。いつでも「大丈夫だよ」とか「最近どう?」とか、そういう声かけでこんなにも安心するということを教えてくれました。

で、学んだこと。「何だかんだ、何とかなる」っていうこと。それが本当にわかりました。どん底まで落ちたけど、それでも頑張れた。それはすべて出会った人のおかげだなって思っています。特にシェアメイトの存在って本当に大きくて、そのうちのひとりは、35歳ぐらいの日本人の女性で、獣医師を目指してパースの大学で勉強をしている子でした。もうひとりはイタリアと日本のダブルの子で、私よりちょっと年下ですけど、私が初めて内見に行ったときに、「心細いでしょう? わかるよ」って言って、オーナーが買ってきたフィッシュアンドチップスを分けてくれたり。2人は日本語も喋れるから心強い。いつでも「大丈夫だよ」とか「最近どう?」とか、そういう声かけでこんなにも安心するということを教えてくれました。

その後1ヶ月間の世界旅行をしてきました。いろんな人との出会いがありました。エジプトに行ったときは、「なんで格差ってこんなに生まれるんだろう?」って本当に思いました。観光客が多く訪れるピラミッドの目の前にあるケンタッキーでは、物売りの子どもがゴミ箱を漁っていたのです。失敗もいっぱいしました。最終便のフェリーを逃したり、インドで寝台列車に乗っているときに携帯電話の充電があと1%の状態(充電ケーブルが故障)になったりしました。それでも誰かが助けてくれてなんとかなった。大きな自信にも、成長にもつながりました。

学生時代の出会いから気づきへ

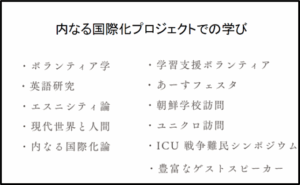

で、本題です。「内なる国際化プロジェクト」で何を学んだのか。思い出せることを下の表に並べてみました。左側が座学で、右側が実践を伴う学びですね。「ボランティア学」は今でも同じかどうかわからないけど、本当にいろんなゲストスピーカーが来てくれました。新しい視点を毎回学べました。 その中でも、教養教育センターの高桑光徳先生の「英語研究」という授業は大好きでした。英語は、日本ではみんなが勉強しないといけないことになっているけど、本当にそうなのか、っていう新しい視点に気づかせてもらいました。学習支援ボランティアには元々興味はあったけど、自分にもできるのか不安に思っていたので、高桑先生に「興味はあるけど、私でもできるか不安です」と伝えたことがあります。そうしたら「何でもやってみたらいい」っていう一言が背中を押してくれて、今の私がいるっていうのを改めて思っています。

その中でも、教養教育センターの高桑光徳先生の「英語研究」という授業は大好きでした。英語は、日本ではみんなが勉強しないといけないことになっているけど、本当にそうなのか、っていう新しい視点に気づかせてもらいました。学習支援ボランティアには元々興味はあったけど、自分にもできるのか不安に思っていたので、高桑先生に「興味はあるけど、私でもできるか不安です」と伝えたことがあります。そうしたら「何でもやってみたらいい」っていう一言が背中を押してくれて、今の私がいるっていうのを改めて思っています。

高桑先生の紹介で、「あーすフェスタかながわ」という多文化共生を促進する神奈川県のイベントに企画段階から参加させていただきました。そこでは日本に暮らす移民や在日コリアンの方々など、様々なルーツを持った人が集まって、一緒に話し合いながらイベントを作り上げていく過程に関わりました。それは本当に大きな経験でした。そこで印象に残っている言葉が一つあります。在日コリアンの中でも朝鮮総連と韓国民団で分かれているがお互いの関係について尋ねました。それに対して朝鮮総連に所属する人が韓国民団の方に「考え方の違いで分断はしているけど、人として尊敬しているんだよ」って答えたのです。それを聞いたときに、偏見って相手を知らないことで生まれるものだなって思いました。

相手を知ることで自分の生き方が変わる

「内なる国際化プロジェクト」での学びの成果として「多文化共生ファシリテーター」の認証を受けたわけですが、それをその後どう活かしているかというと、個人的には、仕事に活かすというよりも生き方とか考え方とか人生の選択とか、価値観に大きく影響していると思っています。例えばワーホリ行ったのもその一つです。外国人になるってどんな気持ちなのか、外国人になったときにどうしてもらったら嬉しいのか、と難民の支援活動をやっているときにも思っていました。で、実際に行ってみて経験したことが当時の疑問に繋がったわけです。今後もこのテーマには関わりたいなと思っています。

故郷の愛知県豊橋市に帰ったときに、豊橋市役所が提供しているサービスが多文化で多言語だったんです。例えばベトナム語もあるし、ポルトガル語、スペイン語、中国語もある。外国人案内人もいるっていう状況でした。それは神奈川の市役所では見たことない光景だったから、もしかしたら自分の生まれ故郷って豊橋は自分が思っている以上に多文化なのかなって気づきました。 現在の仕事では最近プレスリリースとかプレゼンテーションの機会が多くなってきています。その際の言葉の表現にこれまでの学びが自然と活かされていると感じています。

現在の仕事では最近プレスリリースとかプレゼンテーションの機会が多くなってきています。その際の言葉の表現にこれまでの学びが自然と活かされていると感じています。

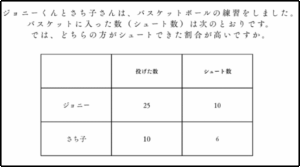

学習支援教室の活動で子どもたちとの接し方に工夫したことは、その子がどこでつまずいているのかを確認するようにと意識していたことです。例えば、資料をいろいろ漁ってたまたま見つけた問題を1つだけここに持ってきました。

どこでつまずくかは皆さんいろいろです。例えば「割合が高い」という漢字自体が読めない場合がまず一つあります。次に「割合が高い」の意味がわからない場合。パーセントで言い換えたらわかるのかもしれない。そのようにして意味はわかるけど、答えの出し方がわからない場合もある。それは実際に母語で習ってないからかもしれないし、理由は本当に人それぞれで、どこでつまずいているかのポイントが違う。だから、それを探るためのコミュニケーションが大事だと思っています。もう一つ、日常会話と専門用語の違いがあることを知っておくことも大事ですね。

それ以外に私が気をつけて大切にしていたのは、相手のことを知ることです。エチオピア出身の男の子が書いた文(እግር ኳስ እወዳለሁ።)を見せてくれて、「先生、これ読めますか?」って尋ねてきたんです。「読めないです」って言ったのですが、それはアムハラ語でした。「私はサッカーが好きです」っていう意味の文だと教えてくれました。それを聞いたときにハッとしました。「自分がこのその子たちの立場だったらどうだったかな」と想像しました。この言語を使っていた子どもが、日本語を勉強していたわけです。日本語って漢字も平仮名もカタカナもある。丁寧語、謙譲語、尊敬語もある。すごく難しい言語だなって感じました。だから教室に来ている子どもたちはみんなすごいなって。人としてすごいなって、本当に思います。

今の私から学生の皆さんへのメッセージ「思いを言葉にすることが大事」

今やっているのは「toraru」っていうスタートアップの会社です。世の中にない新しいサービスとかアイディアによって短期間で成長するのを目指す会社です。「GEMCHI」(オンライン分身移動プラットフォームサービス)を提供しています。そのミッションは格差解消。例えば場所の格差の解消、そして偏見や経済的なものを含めた全ての格差の解消です。オンラインで擬似的に希望地へ移動し、そこで目的達成を目指すサービスです。依頼者は、現地にいるギグワーカーさんにコマンドボタンや音声機能を通して行動の指示依頼を行うことで、希望地での目的を達成できます。

今やっているのは「toraru」っていうスタートアップの会社です。世の中にない新しいサービスとかアイディアによって短期間で成長するのを目指す会社です。「GEMCHI」(オンライン分身移動プラットフォームサービス)を提供しています。そのミッションは格差解消。例えば場所の格差の解消、そして偏見や経済的なものを含めた全ての格差の解消です。オンラインで擬似的に希望地へ移動し、そこで目的達成を目指すサービスです。依頼者は、現地にいるギグワーカーさんにコマンドボタンや音声機能を通して行動の指示依頼を行うことで、希望地での目的を達成できます。

最後に、学生の皆さんへのメッセージです。自分の思いを言葉にすることがすごく大事だと思っています。明学の先生って(私の感覚だけど)自分のやりたいことを漠然とでも伝えると、ヒントを与えてくれたり、チャンスを与えてくれたりするから、どんどん発信してったらいいと思います。ちょっとでも興味があるんだったら、何でもやってみたらいいと思います。何とかなるから。そして食事をしっかりとることが大事かな。“She’ll be right!!”っていう言葉、私、大好きです。オーストラリアの友人から教えてもらった言葉で、「なんくるないさ/なんとかなるよ」みたいな意味です。大丈夫です!

ありがとうございました。